海洋功能材料与表面工程课题组在仿生超滑涂层领域取得进展

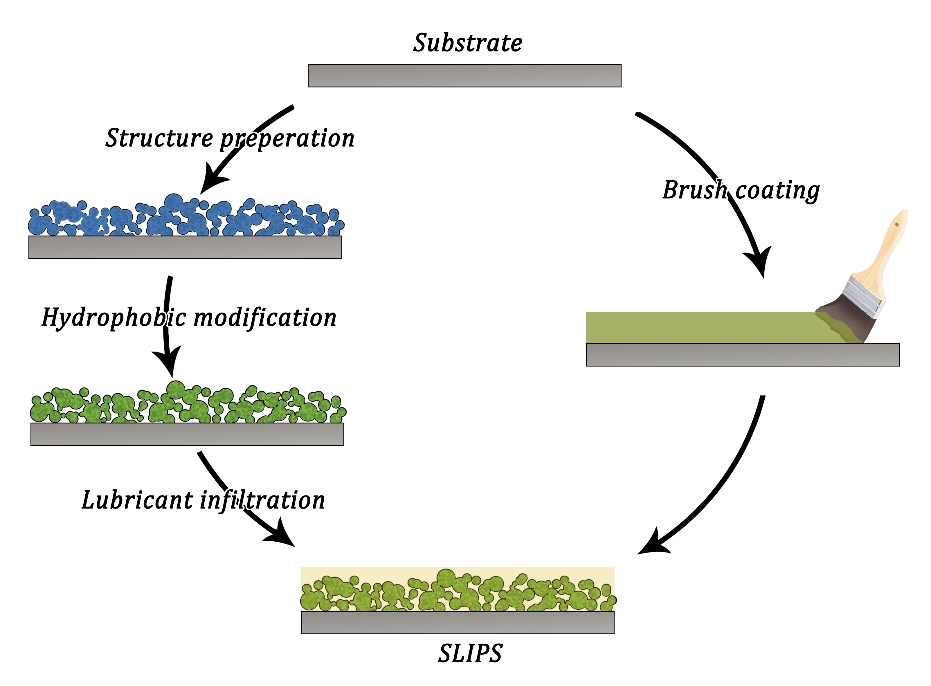

自然界中有许多神奇的植物,例如猪笼草可以利用它的超滑表面进行捕食:停留在它表面的昆虫一旦没站稳滑落到袋中,便会成为它的一顿美餐。这种超滑表面源于其微观结构表面覆盖了一层润滑液,受此启发,哈佛大学Aizenberg教授课题组于2011年首次提出了一种仿猪笼草表面的超滑表面——液体灌注超滑表面(SLIPS)。构建SLIPS一般包括三个步骤,首先在基底构筑粗糙多孔的可储液结构,然后进行疏水化改性以保证其在应用时润滑液体不会被工作液体置换,最后进行润滑液的灌注。特殊的表面液层使得SLIPS具有优异的抗黏附性质,可应用于防污、防腐、防冰、防菌、防垢以及强化传热、液体操控、空气集雾等多个领域。因此,SLIPS作为超疏水涂层后新一代的特殊浸润性涂层,在最近十年来受到了广泛的关注与研究。然而,如上所述,传统的SLIPS制备过程较为繁琐,且常见的基底结构构筑方法适用面积较小,有的方法对基底材料有严格要求,从而阻碍了SLIPS涂层的大规模应用。

为了解决上述问题,中山大学化工学院海洋功能材料与表界面工程课题组在前期工作的基础上(J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 7536-7547; J. Polym. Sci., 2020, 58, 3031-3041; Chem. Eng. J., 2021, 421, 128640),与校内外团队合作,提出了“内源型”SLIPS涂层的概念。研究团队从SLIPS构筑的底层逻辑出发,提出将“向固体结构中灌注液体润滑剂”的思路转变为“从液体润滑剂中原位生长固体结构”,实现SLIPS涂层像普通商用涂层一样通过涂敷-固化过程即可形成。基于这一概念,研究团队将多孔膜制备技术中经典的热致相分离法(TIPS)巧妙地应用于SLIPS的一步法构建。

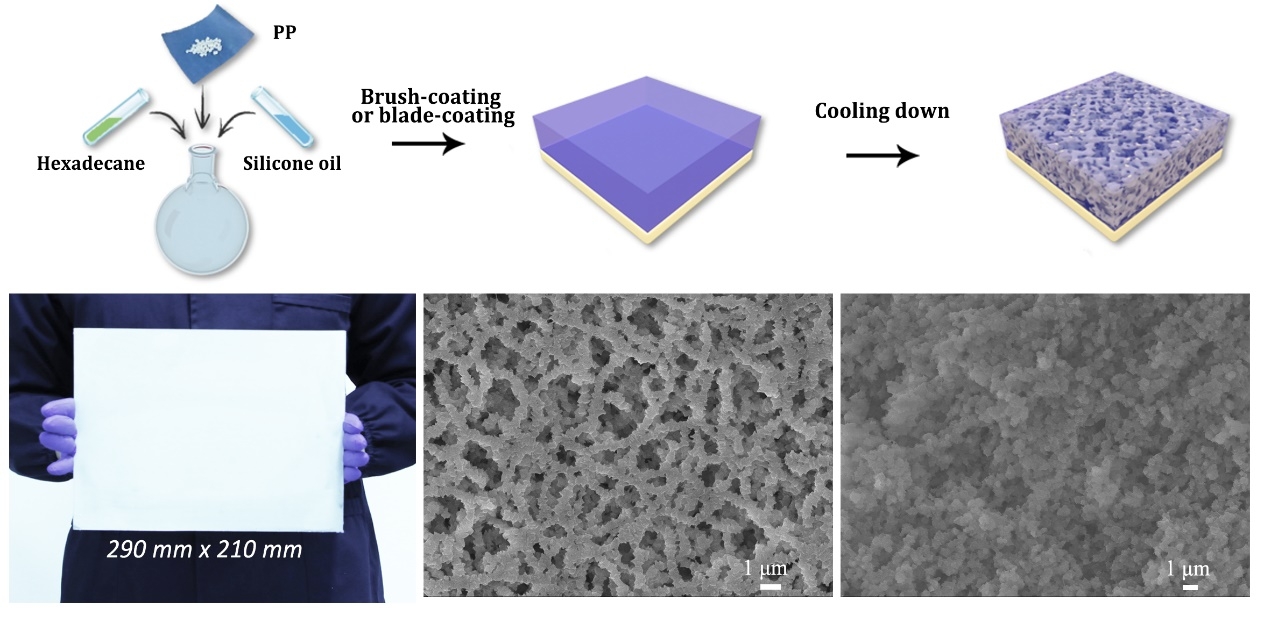

TIPS的主要原理为:聚合物与稀释剂在高温下形成均相溶液,在低温下发生分相形成固-液复合结构。为了实现一步法制备SLIPS涂层,需要寻找一种可在高温下溶解聚合物,低温下则与聚合物发生分相的润滑剂,而传统的硅油类润滑剂均较难溶解聚合物。因此,研究团队在体系中加入了第三组分作为助溶剂,发展了聚丙烯/硅油/十六烷三元分相体系。经过低温分相过程,涂层内部形成了由微米小球串连在一起所形成的网络结构,通过毛细作用将润滑剂吸留在网络内。

由此得到的SLIPS涂层不仅具有良好的润滑效果,且因形成过程中溶剂很好的适应了孔结构使得其长期稳定性优于后灌注法得到的相同涂层。该成果以“Brushable lubricant-infused porous coating with enhanced stability by one-step phase separation”为题发表在ACS Applied Materials & Interfaces期刊,论文第一作者为18级硕士卢嘉星与19级硕士吴绍霖,通讯作者为杨皓程副教授与李伟华教授,第一单位为中山大学化工学院。

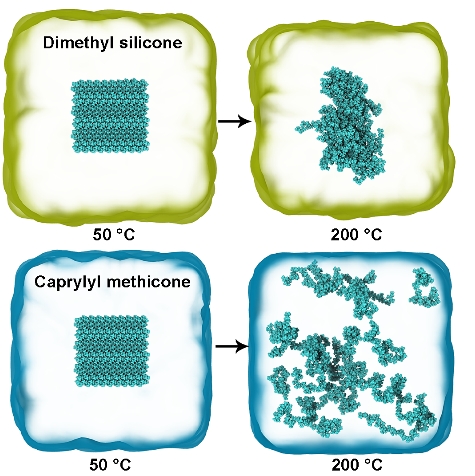

然而,上述三元体系不仅成分较为复杂,变量较多,且十六烷冰点(18.2 °C)较高,难以在低温下条件下使用。研究团队想到将“溶解基团”与“润滑基团”结合在同一分子上,结合分子动力学模拟的手段,选择了辛基硅油/聚丙烯体系作为涂层构筑材料。其中,分子动力学模拟结果表明,辛基起到了“稀释剂”的作用,与聚丙烯发生相互作用从而促进其溶解,硅氧烷基团则调节了体系的相容性,使其在低温下发生分相,同时也作为润滑剂的主要成分。

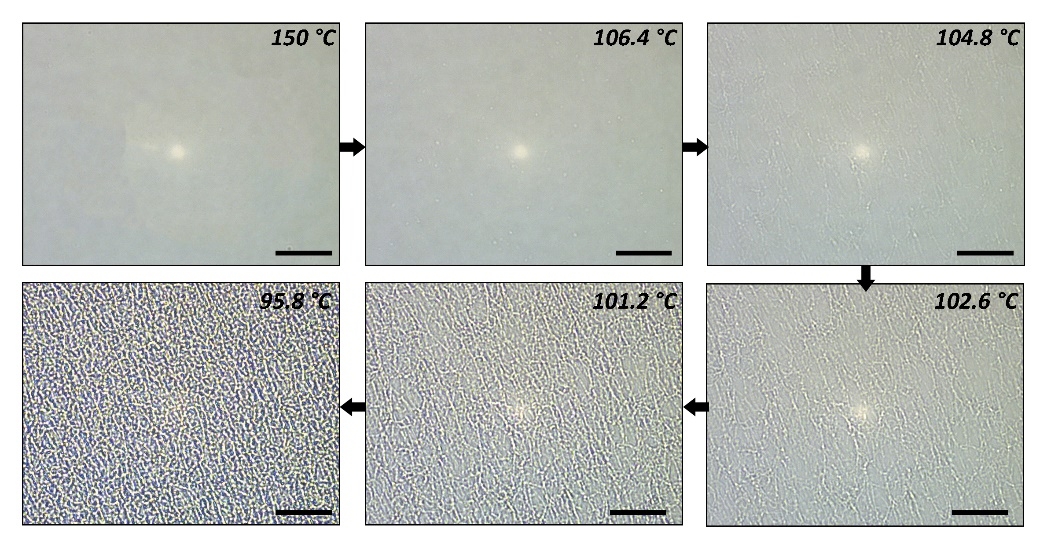

研究团队利用偏光热台显微镜原位观测了聚合物与润滑剂之间的分相过程。在降温过程中能够明显看到聚合物随温度降低从体系成核析出并最终形成颗粒网络,结合DSC等手段可以得出体系经历了液-液分相与液-固分相两个阶段。

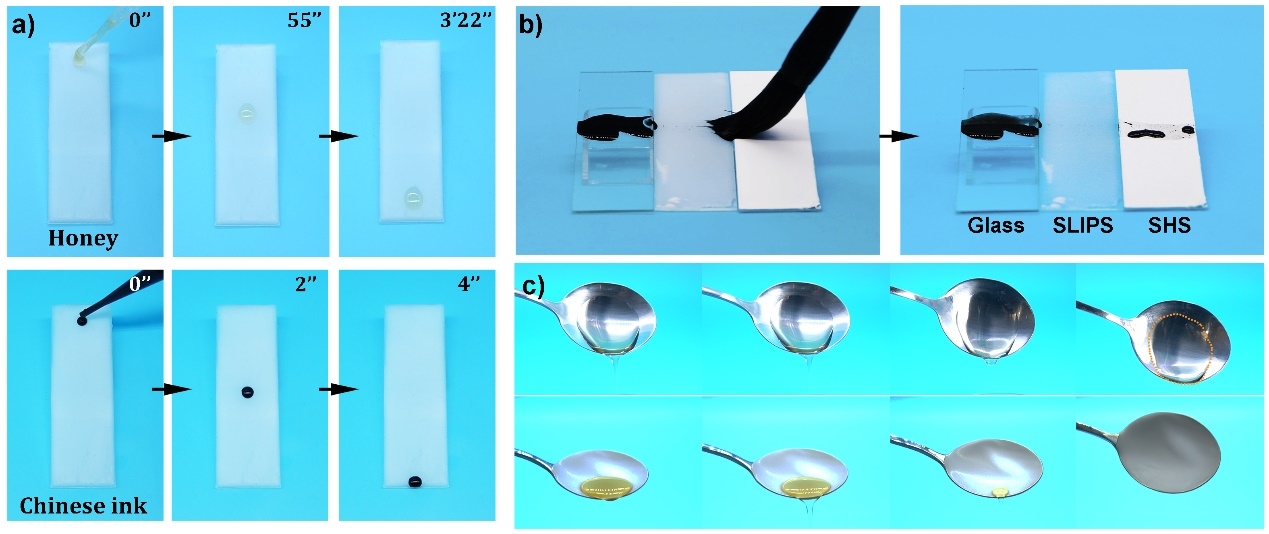

上述SLIPS涂层展现出优异的润滑性能,对不同液体甚至高粘度的蜂蜜都表现出良好的抗粘附性。同时,涂层具有优异的抗冰粘附性能,冰粘附力最低可达1.9 ± 0.4 kPa,具有良好的防冰应用前景。

相关论文近期以“When SLIPS meets TIPS: An endogenous lubricant-infused surface by taking the diluent as the lubricant”为题发表于Chemical Engineering Journal期刊,第一作者为18级硕士生梁泽辉与19级硕士生吴绍霖,通讯作者为杨皓程副教授及浙江大学徐志康教授、Argonne实验室Seth Darling 博士,论文第一单位为中山大学化工学院。上述成果同时获得授权中国发明专利一项(ZL 2019 1 0828429.2),另有多项专利申请中。论文获得国家自然科学基金(51909291), 广州市科技项目 (202002030181) 及中央高校基本业务费(19lgzd17)支持。