邓海强副教授团队在微/纳米单颗粒电化学测量领域的研究取得新进展

脂质体是一种由磷脂双分子层包裹着的微/纳米级水相组成的球状/类球状的封闭囊泡。因其类似生物膜的双分子层结构而且制备相对容易,在替代“昂贵的”细胞用于实验研究方面展现出巨大的应用前景。例如,通过对包封钾离子、钠离子、多巴胺等细胞信号传递活性物质的脂质体能够运用于模拟真实细胞的对应状态。因此,这也使得精准快速测量脂质体具有重要的现实意义。尽管目前主流的商业方法包括动态光散射(DLS)和纳米粒子追踪分析(NTA)能够有效测定样品中大小和形状差异化的大量颗粒的平均值。但是想要得到单颗粒水平上的测量结果仍然困难,而且仪器相对昂贵、操作要求较高。单颗粒电化学作为当下前沿的分析化学手段,旨在实现对单个分子、单个纳米粒子、单乳液液滴、以及单脂质体/囊泡的高精度测量,早已成为分析化学领域的“圣杯”(holy grails)之一。基于单颗粒电化学技术对包裹着活性物质的脂质体进行单颗粒水平上的测量将对脂质体的快速、定量表征极具价值。

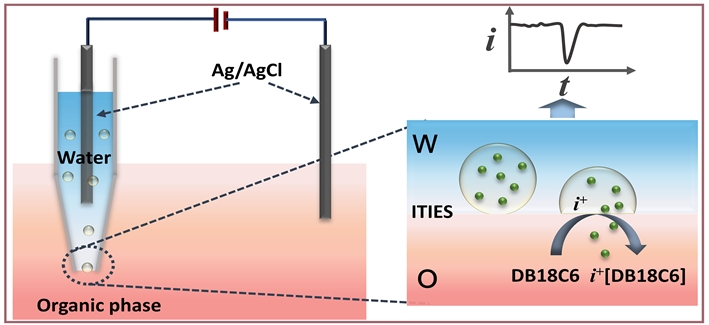

近期,中山大学化学工程与技术学院邓海强副教授的微纳尺度电化学团队报道了一种快捷简便的电化学纳米测量技术——“法拉第计数器”,实现了单颗粒水平的脂质体快速准确测量。他们采用了一种新颖的可极化微型软界面或液/液界面(ITIES) 碰撞平台来对载有离子的脂质体进行电化学测量(图1)。使用这种新策略,包裹在脂质体内的离子在ITIES的转移所产生的法拉第电流簇被用于计算纳米级物质的粒径分布与浓度。当单个包封钾、钠或质子化多巴胺的脂质体与可极化微型液/液体界面碰撞并融合,内部包封的离子被冠醚加速转移并释放于另一相而造成界面电流瞬变,这种电流信号的瞬变以尖峰状电流瞬变的形式在电流–时间(i–t)测试中被实时快速地记录。脂质体的大小可以很容易地通过量化包封离子的摩尔量结合法拉第电解定律(Faraday’s Law)来估计,而脂质体的浓度可由碰撞频率结合斯托克斯-爱因斯坦方程(Stokes-Einstein Formula)而算出。通过这种方法估计的脂质体粒径分布与DLS测量一致,这意味着量子式的电流尖峰确实是由单个脂质体碰撞并融合ITIES引起的。该报道的具有单颗粒分辨率的电化学纳米测量技术有望成为DLS 和NTA的替代者之一。这种方法体现了 ITIES 和碰撞电化学融合的美感和灵敏性。所开发方法将进一步应用于针对生命过程至关重要的其他具有生物学意义的单一实体(single-entity)及其包涵内容(例如神经递质)的定量分析。

近日,该工作发表在分析化学的权威期刊Anal. Chem. (全球82本自然指数期刊之一)上:Huang, Linhan; Zhang, Jingcheng; Xiang, Zhipeng; Wu, Di; Huang, Xinjian; Huang, Xizhe; Liang, Zhenxing; Tang, Zhen-Yu; and Deng, Haiqiang. "Faradaic Counter for Liposomes Loaded with Potassium, Sodium Ions, or Protonated Dopamine", 2021, DOI: 10.1021/acs.analchem.1c01336

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.1c01336

中山大学化学工程与技术学院为第一完成单位,黄琳涵硕士研究生为论文的第一作者,张经诚硕士研究生为论文的第二作者,伍娣(2021届本科毕业生)为论文的第四作者,邓海强副教授为通讯作者。该工作得到了中山大学的大力支持,以及中山大学百人计划启动资金(76110-18841203)和国家自然科学基金(no. 21904143)的资金支持。其他合作者:黄新建博士(智能感知研究所,美的集团)、黄希哲老师(中山大学化学工程与技术学院,经费资助: 广东省高等教育教学改革项目[粤教高函(2018)179号-6])、向志朋博士/梁振兴教授(华南理工大学化学与化工学院)和唐真宇副教授(中山大学药学院(深圳))。

后记:基于可极化微型软界面的法拉第计数器的发明正是应了牛顿爵士的名言:站在巨人的肩膀上(Standing on the Shoulders of Giants)。以下是该领域里程碑的科研进程:1953年Coulter计数器被发明(U.S. Patent 2,656,508 A, 1953);1956年Micka建立了单颗粒电化学(Collect. Czech. Chem. Commun. 1956, 21, 647-651),2007年单颗粒电化学被Bard课题组推广到电催化放大模式(J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9610-9612);1976年Neher和Sakmann建立了可记录细胞膜上单个离子通道蛋白的离子电流的膜片钳技术(patch-clamp technique, Nature 1976, 260, 799-802),并因此荣获1991年诺贝尔医学和生理学奖;1986年Taylor和Girault首次把可极化的软界面缩小到微米尺度(J. Electroanal. Chem. 1986, 208, 179-183);2017年,Laborda等把可极化的软界面与单颗粒电化学融合起来(Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 782-785);2021年邓海强副教授联合以色列耶路撒冷希伯来大学Mandler课题组、瑞士洛桑联邦理工学院Girault课题组和芬兰图尔库大学Peljo课题组等证明了离子双电层可以在有机相中自发组装形成水团簇/液滴,即离子体(ionosome)被首次发现(图2,J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 7671-7680)。离子体发现的工作中,中山大学化学工程与技术学院为第二完成单位,邓海强副教授为第一作者,该工作受到国家自然科学基金(no. 21904143)的资助。

邓海强副教授团队的其他科研工作(邓海强副教授为共同第一作者,中山大学化学工程与技术学院为第三完成单位),见" Ion Selective Detection Based on the Nuances of the Kinetic Fingerprint for Ion Transfer at Soft Interfaces", 2021, DOI: 10.1021/acs.analchem.0c02266

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.0c02266