IF = 38.1!谭余副教授课题组在Nature Reviews Chemistry 发表封面文章

化学领域的一项迷人挑战在于实现不带电荷亲水性碳水化合物分子的稳健且精确结合。尽管过去几十年中已经涌现出多种专为碳水化合物识别设计的卓越分子结构,如非环状受体、大环化合物和折叠体,但近年来的研究进展凸显了合成分子笼的潜力。这些结构具有精心设计的空腔,内含专为碳水化合物相互作用定制的非共价结合位点。基于互补和预组织原则构建,这些笼状受体通过非共价相互作用, 利用多价性和协同性, 展现出对碳水化合物识别的高亲和力和卓越选择性。中山大学化学工程与技术学院谭余副教授课题组前期报道了水相糖识别阳离子荧光有机分子笼受体的开发研究(PCage: Fluorescent Molecular Temples for Binding Sugars in Water. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 15688–15700,封面类文章)。近期,谭余副教授等人受邀在《Nature Reviews Chemistry》专门介绍近年来具有不同结构、相互作用和结合能力的糖识别分子笼受体的设计与应用最新进展(图1),探讨糖识别分子笼受体的未来发展方向,并被选为封面文章。

图1. 用于糖识别的合成分子笼受体

生物体内糖识别机制

X射线晶体学已深入探究了天然凝集素与碳水化合物间的相互作用,为理解其分子互作提供了宝贵见解(图2)。研究表明,碳水化合物上的羟基在识别过程中与受体上的极性基团(如-OH、-NH和-CONH2)形成氢键(O–H···O和N–H···O)及范德华力。此外,天然凝集素侧链上的羧酸官能团通过电荷辅助的氢键和离子配对建立精确识别位点。金属离子如Ca²⁺和Mn²⁺也在糖识别中起关键作用。除这些极性相互作用外,涉及S-凝集素(如半乳糖凝集素)的糖识别还存在碳水化合物-芳香族相互作用,包括疏水作用和CH···π作用。但开发凝集素蛋白复合物仍面临复杂分离过程、合成挑战及水环境中对某些底物的低结合亲和力和选择性等限制。

图2 糖识别机制

人工合成具有糖识别功能的共价有机笼和配位笼受体

仿生碳水化合物识别面临挑战,因碳水化合物高亲水且结构特征不明显。在水环境中,需克服溶剂化影响,利用互补空腔中的极性和非极性接触促进识别,尤其芳香单元可增强CH···π相互作用。近年来,定制微环境的分子笼提高了结合强度和选择性,单晶结构建模为理解识别机制提供了工具。

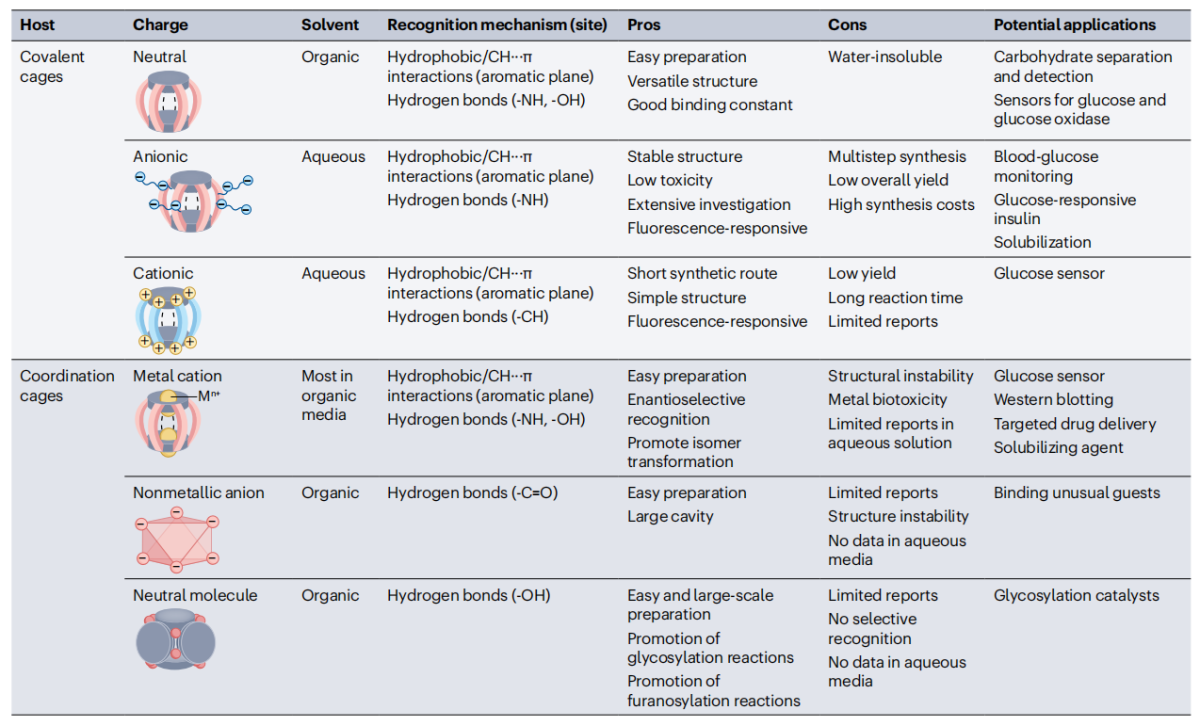

表1 用于糖识别的合成笼受体的特性

研究人员成功开发了一系列设计精密、合理的共价分子笼,包括中性有机笼、阴离子有机笼和阳离子有机笼,旨在促进碳水化合物的有效结合。这一进步标志着从早期在有机溶剂中的研究向当前在生物液体介质中研究的转变。与此同时,由金属阳离子、非金属阴离子和中性分子驱动组装而成的配位笼,作为人工糖受体展现出了巨大的潜力,凸显了其合成的便捷性。这些人工受体与天然受体相辅相成,共同推动了碳水化合物识别领域的进一步探索与发展。 笼型受体设计日趋成熟,以其互补且预组织的空腔,通过非共价相互作用实现仿生碳水化合物识别,展现卓越的多价性和协同性。通过调整腔体大小等参数,可精细调控其结合选择性和亲和力。笼型受体提供的受限环境模拟酶口袋,促进温和条件下的高β-选择性糖基化反应。此外,结合荧光响应性设计,为生物诊断和医学应用提供平台。期待利用计算工具预测结构,开发超高选择性笼型受体,解决碳水化合物识别挑战,并在糖尿病管理中发挥潜力。 相关成果以“Synthetic molecular cage receptors for carbohydrate recognition”为题发表于《Nature Reviews Chemistry》。谭余副教授为独立通讯作者,谭余副教授课题组硕士生吴宝琪为共同第一作者(排第一),中山大学化学工程与技术学院为第一及唯一通讯单位。该工作得到国家自然科学基金委-面上项目、广东省区域联合基金-青年基金项目和中山大学高校基本科研业务费-青年教师培育项目等基金资助。《Nature Reviews Chemistry》感谢Anthony Davis和其他匿名审稿人对同行评审的贡献。

全文链接: https://doi.org/10.1038/s41570-024-00666-3