欧阳钢锋院长、王嘉蔚副教授团队在分子光催化还原CO2领域取得新进展

受自然界光合作用启发,构建人工光合作用体系光催化还原CO2能有效缓解温室气体过量排放所引起的全球气候问题。目前已报道了多种高性能的光催化还原CO2体系,其中均相光催化体系由于构效关系明确以及机理易于研究等优势受到了广泛关注。中山大学化学工程与技术学院的欧阳钢锋院长/王嘉蔚副教授团队近年来一直致力于分子型组分(催化剂/光敏剂)在光催化还原CO2体系中的应用研究,其中包括体系内的非贵金属分子组分的设计(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 676; Chin. J. Catal. 2023, 44, 160; Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 10923)、组分间动态相互作用(Dynamic Interactions)的构筑(PNAS 2023, 120, e2221219120; JACS Au 2023, 3, 1984; JACS Au 2022, 2, 1359; Nat. Commun. 2021, 12, 4276)、分子-材料间相互作用的设计(Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202401344; Nat. Commun. 2021, 12, 813)。

然而,目前催化体系的反应介质仍以乙腈、二甲基甲酰胺等有机溶剂为主,使用水相体系替代传统的有机相体系,不仅符合绿色发展理念,还有利于加快反应过程中的质子和电子转移。然而在水相体系中高效还原CO2仍然面临着巨大的挑战,比如:CO2在水相体系的溶解度低不利于CO2还原反应的进行,析氢竞争反应激烈导致光催化选择性低等,而应对挑战的关键之一是设计高性能的新型水溶性光敏剂。目前报道的水溶性光敏剂普遍存在着可见光吸收能力差、氧化还原驱动力弱、稳定性差和依赖贵金属等问题,导致水相体系光催化效率低、速率慢。因此,亟需有效的策略设计合成新型水溶性光敏剂,从而在水相体系内实现低成本、高效、稳定的光催化CO2还原。

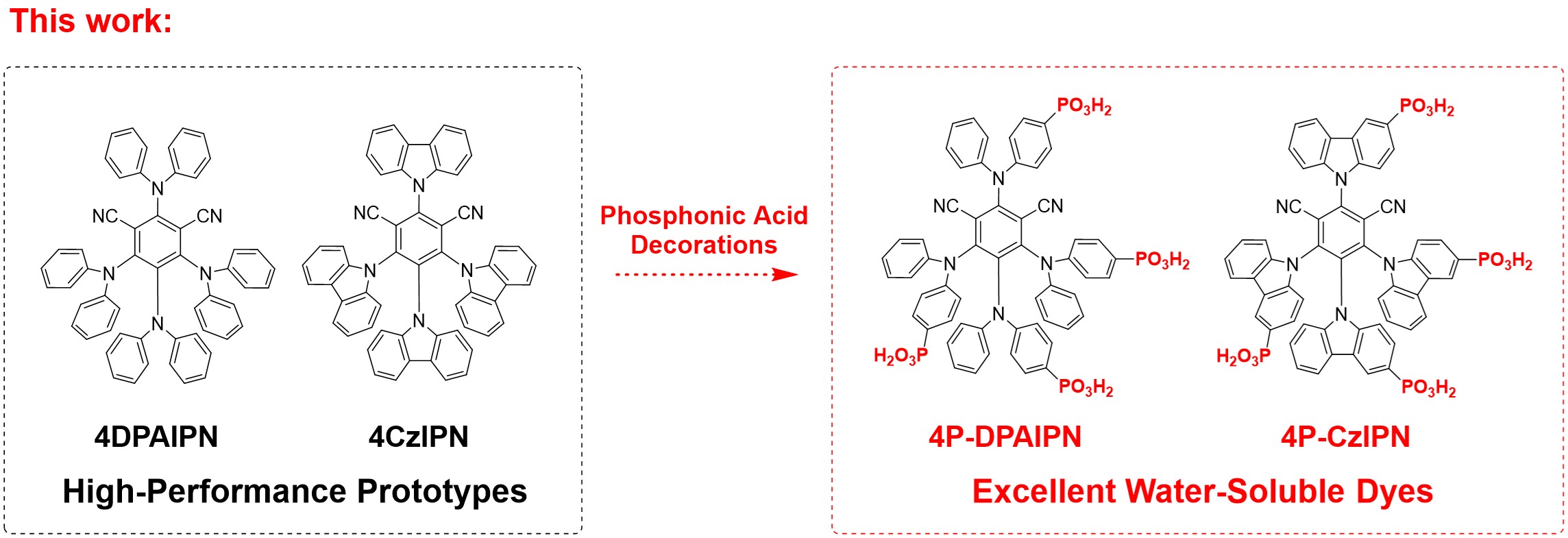

针对上述问题,如图1所示,课题组采用膦酸功能化策略设计合成了水溶性光敏剂4P-DPAIPN。该光敏剂继承了光敏剂原型(4DPAIPN)优异的光物理和光氧化还原性能,尤其在水溶液中保留了较长的TADF寿命(> 10 μs),保证了其激发态电子的高效转移,为水相体系高效光催化提供了保障。

图1. 本文新型水溶性光敏剂的设计策略。

由光敏剂4P-DPAIPN和催化剂Co(oTMPyP)组成的无贵金属催化体系,光催化还原CO2生成CO的选择性为82%~93%,催化转换数为2700,其CO2-CO光转化表观量子产率(9.4%~17.4%)超过了目前已报道的最优体系(13%)。该光敏剂明显优于平行条件下的钌光敏剂(RuBPY)和商用的有机染料(Eosin Y),且在催化体系中表现出优异的稳定性。在太阳光下,4P-DPAIPN/Co(oTMPyP)体系也可以保持优异的光催化性能。最后,结合淬灭实验结果以及各组分的氧化还原电位,提出了该体系中的电子转移途径以还原淬灭途径为主。这项工作为水相体系高效水溶性光敏剂的设计提供了有效的策略。

图2. 光催化CO2还原实验

相关成果以“Highly Efficient, Noble-Metal-Free, Fully Aqueous CO2 Photoreduction Sensitized by a Robust Organic Dye”为题发表于J. Am. Chem. Soc.期刊。论文第一单位为中山大学化学工程与技术学院,第一作者为中山大学博士生马樊,通讯作者为欧阳钢锋教授、王嘉蔚副教授。该论文工作得到了国家自然科学基金和广东省功能分子工程卓越基础研究中心的大力支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c03128