王嘉蔚副教授课题组在分子电催化还原CO2领域取得新进展

二氧化碳(CO2)还原技术的开发有望缓解全球变暖,同时还能够提供碳中性的可再生燃料。为了解决CO2还原反应的效率和选择性问题,多种催化剂乃至催化体系被开发应用。分子催化剂是其中一类前景较好的催化剂,因其明确的结构可以通过合成手段进行精确调控,显著提升性能。此外,无贵金属的分子催化剂因其普遍较低的制备成本而具有吸引力。在此背景下,设计具有第三周期过渡金属中心的分子催化剂取得了重大进展,如锰、铁、钴、镍与铜元素。而基于铬金属元素的分子催化剂仍鲜见报道;仅有的数例铬基分子催化剂的配体结构受限于基于多吡啶与酚羟基的N/O配位点,性能尚有较大提升空间。同时,对铬基分子催化剂的机理研究较少,难以形成针对性的构效关系理论乃至合理设计策略。因此,用于CO2还原的铬基分子催化剂的发展亟需新型的设计策略和深入的机理研究。

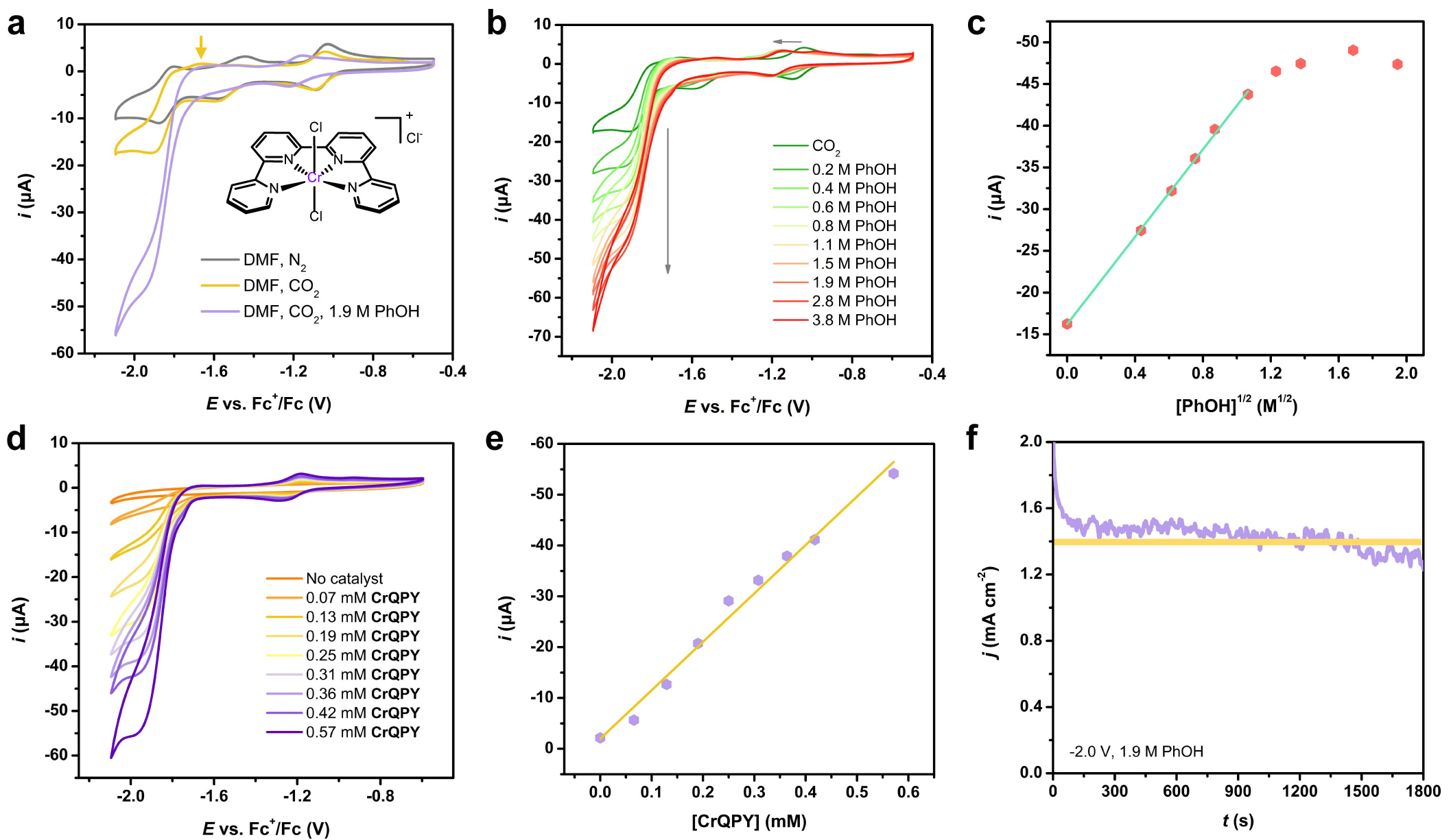

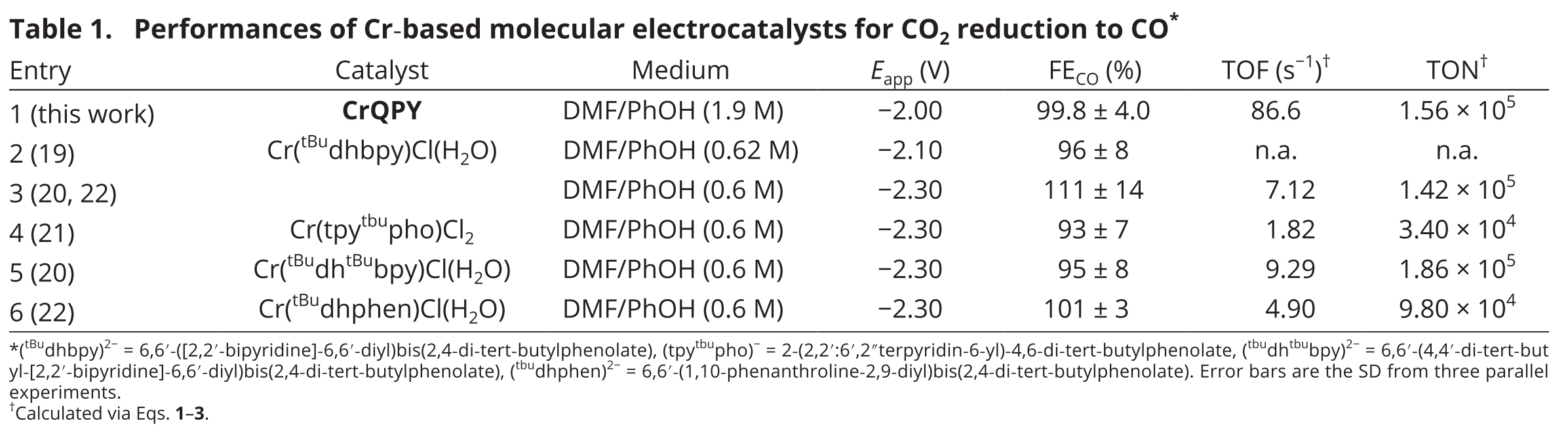

针对上述问题,中山大学化学工程与技术学院王嘉蔚课题组利用四联吡啶配体与铬(III)中心配位,获得了CrQPY这一高性能电催化剂用于还原CO2。该催化剂在DMF/苯酚体系内具有接近100%的法拉第效率(见图1)。值得一提的是,与已报道的铬基分子电催化剂相比,CrQPY在低出300 mV的过电位下仍表现出创纪录的86.6 s−1的转换频率(TOF;见表1),超出了一个数量级。

图1. 新型铬催化剂的电催化性能评估。

表1. 本工作与已报道的铬基分子电催化剂的性能对比。

图2. 铬催化剂反应中间体的光谱与计算结果。

课题组还与德国的多个学术机构合作,设计了系统性的电化学、光谱电化学、电子顺磁共振实验与理论计算,以表征关键反应中间体的电子结构,包括CrII、CrI、Cr0和Cr0-CO(见图2);这些基于实验的机理信息在用于CO2还原的铬基分子催化剂中尚未被报道。上述机理实验结果表明,与混合N/O供体的铬基分子催化剂先例相比,CrQPY优越的性能主要得益于qpy配体;其不仅能稳定低价中间体,且能充当理想的电子储存载体。该工作能为CO2还原提供了一种很有前途的无贵金属分子电催化剂,同时也为进一步合理设计基于铬金属元素的分子型催化剂提供了有价值的参考信息。

相关成果以“Highly efficient electrocatalytic CO2 reduction by a Cr(III) quaterpyridine complex” 为题发表于Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.期刊。论文第一单位为中山大学化学工程与技术学院,第一作者与通讯作者均为王嘉蔚副教授。该工作得到了德国耶拿大学与德国马普所的先进仪器与理论计算协助以及欧阳钢锋教授和化学工程与技术学院仪器测试平台的大力支持。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2319288121

论文深度解析:https://www.x-mol.com/groups/jia-wei_wang/news/61878

王嘉蔚课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/jia-wei_wang