刘宏伟副教授课题组在海洋微生物腐蚀机制研究领域取得新进展

海洋环境中存在丰富多样的微生物,这些微生物在工程装备表面的附着、生长、新陈代谢会影响装备材料的腐蚀进程,使得海洋环境中50%以上的金属材料腐蚀均与微生物密切相关,这类腐蚀称为微生物腐蚀(Microbiologically influenced corrosion, MIC),是导致海洋工程装备服役失效的破坏形式之一。拥有良好耐蚀性的钝性金属(如不锈钢、铝合金、钛合金等)普遍应用于海洋工程环境中,但是在服役过程中仍然面临多种形式的腐蚀失效问题,尤其是局部腐蚀。霉菌作为一种典型的腐蚀性真菌是导致钝性金属局部腐蚀的重要腐蚀性微生物,而海洋环境中由霉菌导致的钝性金属材料局部腐蚀研究比较匮乏,霉菌导致的钝性金属材料局部腐蚀机制缺乏系统深入的研究。基于此,刘宏伟副教授课题组在近期在前期的研究工作基础上,与华中科技大学二级教授刘宏芳等合作,系统深入的开展了热带海洋环境中真菌Aspergillus terreus对不锈钢材料的腐蚀行为和局部腐蚀机制研究工作,为海洋环境中的钝性金属材料的真菌腐蚀控制提供理论指导。

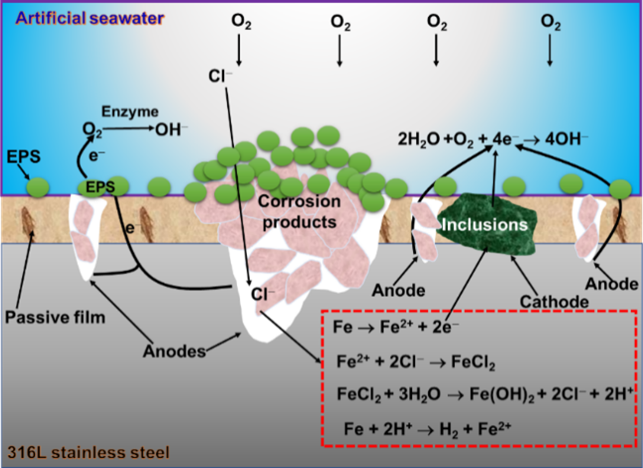

研究结果表明,A. terreus在模拟海水环境中具有良好的生物活性,并且大量地黏附在不锈钢表面形成生物膜(图1a, c和e),表面孢子数量达到106 spores/cm2。A. terreus的黏附改变了不锈钢钝化膜的结构和组成,促进亚稳态点蚀的成核和生长,进而导致钝化膜的致密性和完整性下降,导致不锈钢材料发生了严重的点蚀。同时A. terreus的生物腐蚀与氯离子耦合作用导致不锈钢钝化膜的自修复变得比非生物对照试样更加困难。因此,A. terreus通过促进钝化膜的破坏,加速腐蚀坑的生长,从而导致不锈钢材料在模拟海水中的耐腐蚀性能显著下降。胞外聚合物是微生物重要的代谢产物,也是生物膜的重要组成部分。在上述研究工作的基础上,系统的开展了A. terreus代谢产生的胞外聚合物对不锈钢材料局部腐蚀的影响。结果表明,不同浓度的EPS均会黏附在不锈钢表面,形成典型的小阳极和大阴极的阳极电流密度分布,导致严重的点腐蚀。另外,胞外聚合物的存在也会显著促进不锈钢点蚀的萌发和生长过程(图1)。同时基于实验结果,提出了模拟海水环境中EPS加速不锈钢点蚀的机制(图2),由于EPS可以作为电子载体加速电子从阳极到阴极的转移,并且EPS中酶的存在可以促进氧的还原,以EPS为主的多因素耦合加速了不锈钢的局部腐蚀,并且与EPS浓度呈正相关。另外,课题组也围绕着其他腐蚀性微生物开展了相关研究工作,取得了部分研究进展。

图1 模拟海水介质中恒电位极化阳极电流密度在有无EPS存在条件下随时间的变化图

图2 海水介质中EPS对316L SS的腐蚀机理示意图

相关成果均发表在材料腐蚀领域顶级期刊Corosion Science上(Broken passive film and subsequent pitting corrosion behavior of 2205 duplex stainless steel induced by marine fungus Aspergillus terreus in artificial seawater. Corrosion Science, 2023, 218: 111147;Haixian Liu, Jiaqi He, Zhengyu Jin, Hongwei Liu*;Pitting corrosion behavior and mechanism of 316L stainless steel induced by marine fungal extracellular polymeric substances. Corrosion Science, 2023, 224: 111485.),截止目前课题组2023年以第一和通讯作者在Corosion Science期刊发表论文4篇。上述研究成果,刘宏伟副教授为论文通讯作者,2022级博士研究生柳海宪、2021级硕士研究生张晚晴等分别作为论文第一作者或共同一作。研究工作得到国家自然科学基金(52271083和51901253)、广东省基础与应用基础研究基金(2023A1515012146)、中央高校基本科研业务费(22qntd0801)等项目支持。